D1K creative tips #3|冊子の印刷費用って?

会社案内、製品カタログ、社内報、記念誌などなど、お客様から冊子の制作と印刷のお仕事をいただいています。プロポーザルなどで、自治体や企業様から事前に設定された仕様書を拝見することもしばしば……。ところが、その仕様を拝見すると「ちょっと難しくない? それって損してないかなぁ」と思ってしまうときがあります。

印刷物の印刷工程を、すごく割愛して解説します。

印刷物の方法って?

印刷には、大きく「オンデマンド印刷」と、「オフセット印刷」があります。

「オンデマンド印刷」は、パソコンから印刷機へ原稿データをダイレクトに送って印刷する方法で、わかりやすく言えば「家のプリンターのすごく性能が良くなったもの」という感じです。

「オフセット印刷」は、まず原稿データを「版」(ハンコの原盤みたいなもの)をつくり、それを使用した印刷方法です。

※版にも種類があったり、印刷工程は長くなりそうなので、割愛します(笑)。詳しくお聞きになりたい方は、ぜひお問い合わせください。

それぞれの印刷方法があるのは、もちろんそれぞれのメリットがあり、

「オンデマンド印刷」なら

- 小部数での印刷が安価で対応できる

- 短納期で仕上がる

「オフセット印刷」なら

- 部数が多い場合に費用を抑えられる

- 綺麗な印刷ができる

- 特殊な色の印刷ができる

などがあります。 今回は、ビジネスユースということを想定して、「オフセット印刷を使用した冊子の印刷製本」について、深掘りしていきたいと思います。

製本について

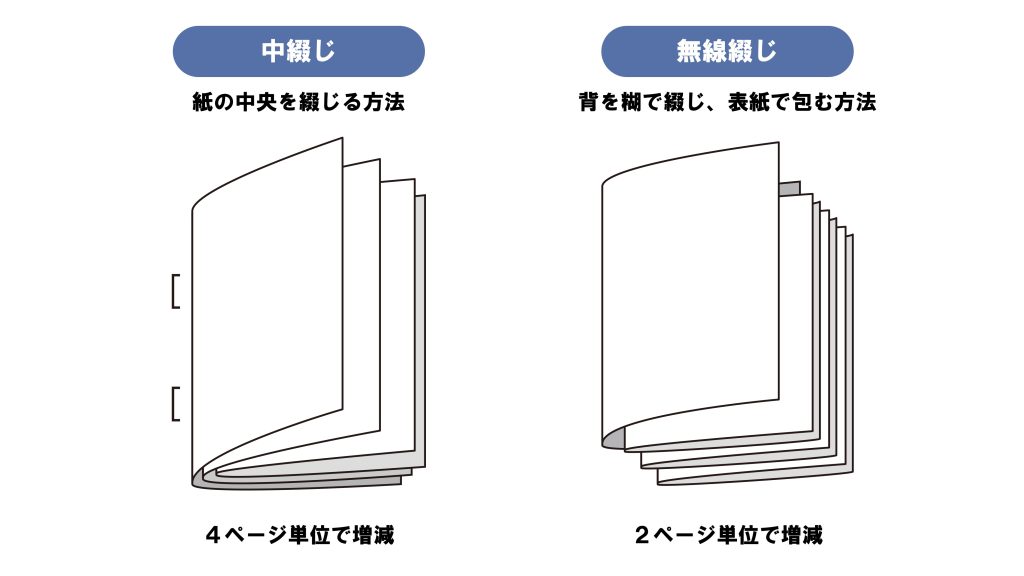

冊子の製本方法は、大きく、紙の中央を針金で綴じた「中綴じ」と、紙の端に糊付けして、表紙で包む「無線綴じ(並製本)」があります。

図のように、「中綴じ」は左右のページの表裏を1枚にして、針金を通すため、冊子としては「4ページ単位(4で割り切れるページ数)」での設計が必要となります。また、「無線綴じ」の場合は、紙の端に糊をつける工程のため、4ページ単位でなくても可能です。

「14ページ」は、「無線綴じ」はできても「中綴じ」はできないってことですね!

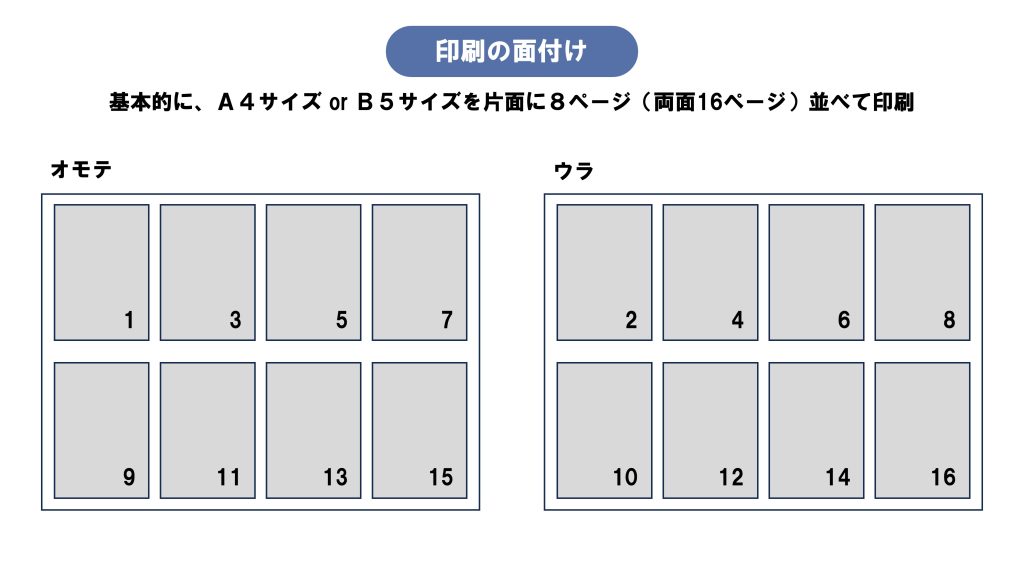

オフセット印刷の「面付け」の仕組み

オフセット印刷の場合、原稿データから「版」をつくる時に、原稿データのサイズのままの「版」をつくるわけではありません。(ハンコといっても、ここが違うところです)

オンデマンド印刷のように「A4サイズのデータA4用紙に印刷する」ことをすると、「ページ数×部数」分を印刷することになり、コストがかかります。一方、オフセット印刷は、「大きな紙に何枚も印刷して、あとで紙を裁断する」方法をとっています。そのため、1つの「版」は、基本的にA4サイズもしくはB5サイズで、8枚分を配置してつくられます。

「版」はひとつではなく、原稿データを色の3原色である「C(シアン・青)」「M(マゼンタ・赤)」「Y(イエロー・黄)」と「K(黒)」の、4つの「版」に分けてつくられます。それぞれの色の「版」にすることで、細かい色の調整が可能になり、綺麗な仕上がりが実現するというわけです。

冊子だと、表裏で16ページ分が印刷できるってことです!

印刷・製本の費用の考え方

印刷・製本にかかる費用の項目は、大きく「製版(版をつくる費用)」、「印刷(版を使って実際に印刷機を回して、印刷すること)」、「用紙(部数に合わせて必要な用紙の費用)」、「加工(製本やその他の特殊な印刷加工)」になります。

ページ数、用紙の種類、加工の仕方、印刷部数など、冊子の仕様によって、それぞれの項目で費用がかかってくるのですが、なかでも、覚えておいてほしいポイントが、「ページ数と製版費用の関係」です。

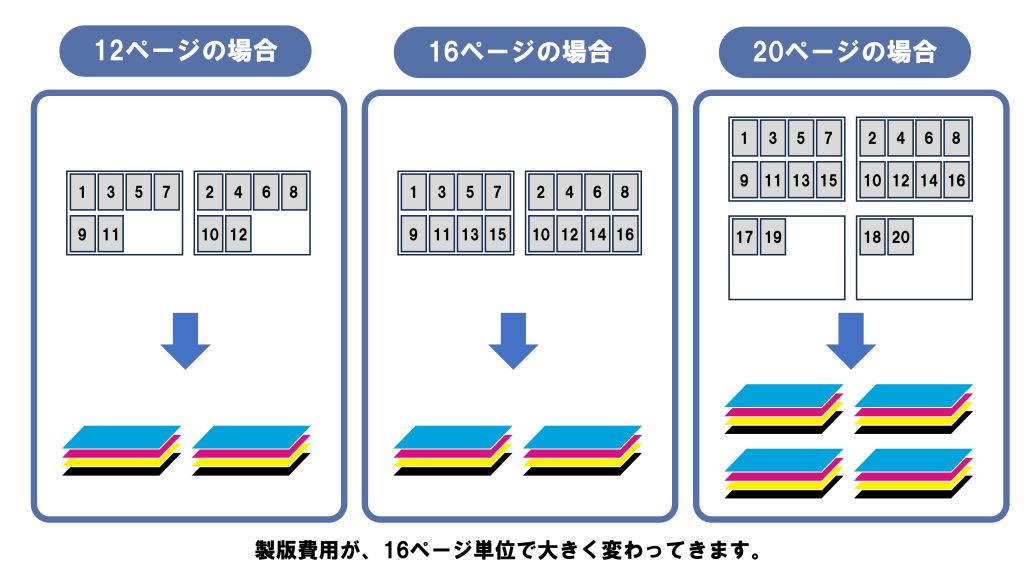

先ほどお伝えした通り、中綴じ印刷の場合、4ページ単位で仕様設計をする必要があるため、例えば、「A4判、中綴じ、フルカラー、2,000部、すべて同じ用紙」を

- 12ページ

- 16ページ

- 20ページ

の3パターンを検討するとします。

①と②の場合は、「面付け」をすると、「版」のベースがオモテ・ウラの2つできて、それぞれCMYKの「版」にするため、全部で「8版」分の製版費用がかかります。

それ以外の用紙、加工などの費用にはあまり差がなく、印刷費用に若干の差がうまれるだけなので、「①と②の印刷費用の差は、それほど大きくならない」「①は②に比べて、印刷のコスパが悪い」とも言えます。

また、③になると、図の通り、16ページに収まらなかった4ページ分を、また別の「版」にする必要が出てくるため、必要な「版」が増えることになります。結果として「たった4ページ増やしただけなのに、③と②の印刷費用が大きく変わった」という事態になります。

そのため「16ページ」というものを1つの単位として考えておいていただけると、印刷にかかるコスパを最大化することができるというわけです。

ただし、「表紙だけ別の紙(厚手や特殊な用紙)にしたい」というご希望がある場合は、自動的に表紙のみ「別の版」が必要となるため、表紙に関わる「表紙、表紙の裏、裏表紙、裏表紙の裏」の4ページ分は別に考える必要があります。

そうした場合は、「表紙4P+中面16P=20ページ」が一番コスパがいい状態になります。

※ちなみ、「無線綴じ」の場合も、表紙で包む関係上「背表紙」がつくので、自動的に表紙は「別の版」でつくられます。

デザインやコピーなどの制作費が変わってくることも、お忘れにならないでくださいね

いかがでしょうか?

- 「中綴じは4ページ」「無線綴じ(並製本)は2ページ」単位で考える。

- 多少の部数変更より、ページ変更の方が、大きな金額差を生むリスクがある。

- ざっくり、冊子の印刷は「16ページ」単位が一番コスパがいい。

ということを覚えておいていただければ、冊子を検討する際の、ひとつの目安になると思います。いずれにしても、詳しく確認して欲しいときは、専門の制作会社にご相談してみてください。